La tipologia della famiglia siciliana può, certamente, definirsi patriarcale. Tale connotazione va collocata all’interno della tipologia della famiglia mediterranea, ed è spiegabile alla luce di un fattore fondamentale: il fattore economico.

Infatti, il sistema di vita era fondato sull’agricoltura e la coltivazione dei campi, il che non disgregava la realtà familiare ma la teneva unita; l’unità rimaneva anche dopo le nozze dei figli, i quali non spezzavano il legame con la famiglia di origine non solo per motivi affettivi, ma soprattutto per continuare a lavorare nei campi e, in tal modo, sostenere la propria famiglia. Tale processo si può dire essere stato alla base dello sviluppo della proprietà agricola, con la nascita della quale la famiglia trova la propria sicurezza.

L’ethos familiare siciliano si modella, dunque, attorno alla vita dei campi, verso la quale c’era un “attaccamento”, nonostante le dure condizioni di vita. Probabilmente, a riguardo, più che attaccamento, cioè esplicitazione di una dimensione affettiva per la terra, si trattava di uno stato di necessità e di una esigenza dettata dal bisogno di garantire un’economia di sussistenza ed una unità economica largamente indipendente(1).

Quando la famiglia patriarcale si estendeva troppo, essa lasciava il posto a due sub-sistemi familiari: quello mezzadrile e quello bracciantile.

1.La famiglia mezzadrile

Questo tipo di famiglia risultava predominante nelle zone dell’Italia settentrionale, ma soprattutto nelle regioni centrali del nostro paese. Si sviluppò anche in Sicilia, dove essa si configurava come unità produttiva complessiva che aveva il suo punto di riferimento nel padre, il “massaro”. Questi stipulava un accordo con il padrone del podere, in base al quale si dividevano al 50 per cento i frutti della terra; il contratto era di durata annuale e allo scadere di ogni novembre poteva essere rescisso. Il “massaro” siciliano teneva i rapporti con il proprietario del fondo, mentre all’interno dell’unità familiare mezzadrile la sua funzione e il suo ruolo erano di direzione tecnica ed organizzazione del lavoro nei campi. In pratica, cercava di mediare due esigenze: “rappresentare gli interessi della società familiare nei confronti del padrone e al tempo stesso pretendere da tutti i componenti della famiglia mezzadrile adeguate prestazioni” (2).

La “massara”, invece, svolgeva mansioni inerenti alla gestione del circuito economico interno della famiglia: cucinare, andare al mulino, prendere l’acqua alla fontana, lavare, rattoppare, rassettare i bambini, curare l’orto, occuparsi degli animali da cortile.

Questo modello di famiglia siciliana determinava chiaramente alcune conseguenze all’interno di essa:

a) una forma di autarchia: i componenti della famiglia erano soggetti ad un serrato controllo dei loro comportamenti;

b) una concezione funzionale del matrimonio: i matrimoni dei figli venivano, infatti, regolati in funzione delle esigenze di forza-lavoro;

c) una limitazione della libertà individuale dei figli già sposati: la sposa, lo sposo non avevano spazi di autonomia, ma erano asserviti al “massaro”; oltre a fare figli, dovevano contribuire a tutte le attività lavorative della mezzadria(3).

2. La famiglia bracciantile

Il modello di famiglia che si sviluppa maggiormente in Sicilia è quello bracciantile, raggiungendo il tetto dell’80% (4).

La caratteristica della famiglia bracciantile era la mobilità. Il nucleo familiare non possedeva né una terra né una casa, ma viveva in luoghi di pochi vani presi in affitto, visto che il capo famiglia si spostava continuamente lì dove veniva chiamato a giornata, a mese, a stagione.

Il lavoro del bracciante siciliano oscillava dalla mietitura, alla fienagione, alla vendemmia; dall’apertura di fossati, alla costruzione di strade, alle bonifiche. Tale mobilità costringeva a muoversi con la famiglia da un posto all’altro e a vivere sempre in case di affitto, spesso prive di arredi e malandate.

L’immagine del bracciante spesso appariva negativa; egli rappresentava il modello negativo del pigionale, rispetto al modello positivo del “massaro”. L’ethos del bracciante risultava poi carico di elementi negativi: scarsa moralità, scarso amore per la famiglia, incapacità di risparmio, sperperamento del guadagno, ruolo di primo piano nei furti campestri(5).

Il furto campestre permetteva al bracciante di “spigolare”, ai limiti della legalità, frumento, frutta, fieno e legname. Questa immagine degradata del capo della famiglia bracciantile(6) finiva per avere un riflesso sull’intero nucleo familiare, dove i legami a causa dell’assenza di proprietà e di casa erano liberi da condizionamenti ed eredità, per cui i figli dei braccianti, una volta contratto matrimonio, riproducevano, se continuavano anch’essi nel bracciantato, lo stesso modello familiare.

3.La famiglia dei piccoli proprietari coltivatori

In Sicilia questa tipologia familiare si muoveva in una condizione di marginalità, nel senso che si trovava collocata ai margini tra due diversi strati sociali. In pratica, essa poteva “divenire realmente una famiglia di proprietari terrieri e fruire degli istituti successori che, al di là delle leggi, difendono ancora per decenni l’integrità del patrimonio attraverso il maggiorasco, oppure scendere nella gerarchia sociale e ritrovarsi assimilata ad una famiglia nullatenente” (7).

Tale modello permetteva, quindi, ai componenti della famiglia una duplice possibilità:

a) investire tutta la forza lavorativa sulla proprietà terriera, che diventava così l’unica fonte del reddito familiare;

b) affiancare alla coltivazione della terra l’industria domestica e dell’occupazione in fabbriche artigianali, così da integrare con altri redditi il reddito proveniente dalla proprietà della terra.

4.La dinamica del fidanzamento

Nella società siciliana, stante le testimonianze di autori come il Pitrè e il Guastella, era consuetudine che una persona cominciasse a pensare alla formazione di una famiglia una volta raggiunta la maturità. Significativo è, al riguardo, un proverbio siciliano:

Quannu la furmicula mitti l’ali

chistu a signu ca voli vulari.

Quando la formica mette le ali

è il segno che vuole volare(8).

Tale proverbio stava ad indicare che era cosa buona che i figli, raggiunta la maturità, si sposassero e andassero via di casa. L’andar via di casa per sposarsi non era però una cosa molto semplice, in quanto era legato ad una pluralità di elementi. Il fidanzato/a, ad esempio, doveva essere del proprio ceto, possibilmente dello stesso comune o quartiere, e professare la stessa devozione religiosa. (9)

La scelta del fidanzato si muoveva altresì in un entourage di natura contrattuale, nel senso cioè che era necessario il raggiungimento di un accordo tra i familiari dei fidanzati relativamente alla dote maritale, prima di parlare di matrimonio e di fissare la data delle nozze(10); una volta raggiunto l’accordo, entrava in azione la “missaggera” (spesso era la madre stessa) per fare l’ambasciata. In che cosa consisteva la sua funzione? La missaggera, in pratica, era quella che combinava le carte, tesseva le lodi della ragazza in maniera esagerata(11), si recava in casa della futura sposa e traeva conseguenze sul futuro comportamento morale della ragazza da alcuni dati osservati nel momento della visita:

“…Se la ragazza stava in ozio, sarebbe stata una moglie “lagnusa”, vale a dire infingarda, fannullona e pigra; se stava masticando qualcosa era peggio, perché sarebbe stata una moglie “mangiataria”, che avrebbe mandato la casa in rovina; se stava tessendo, era un buon indizio, perché sarebbe stata “massara”; se stava spazzando la casa, sarebbe stata moglie pulita e onesta; se stava filando, sarebbe stata ‘figghialora’; se rappezzava, sarebbe stata “ccu la manu stritta”, economica; se faceva la calza, sarebbe stata moglie “amorosa”.(12)”.

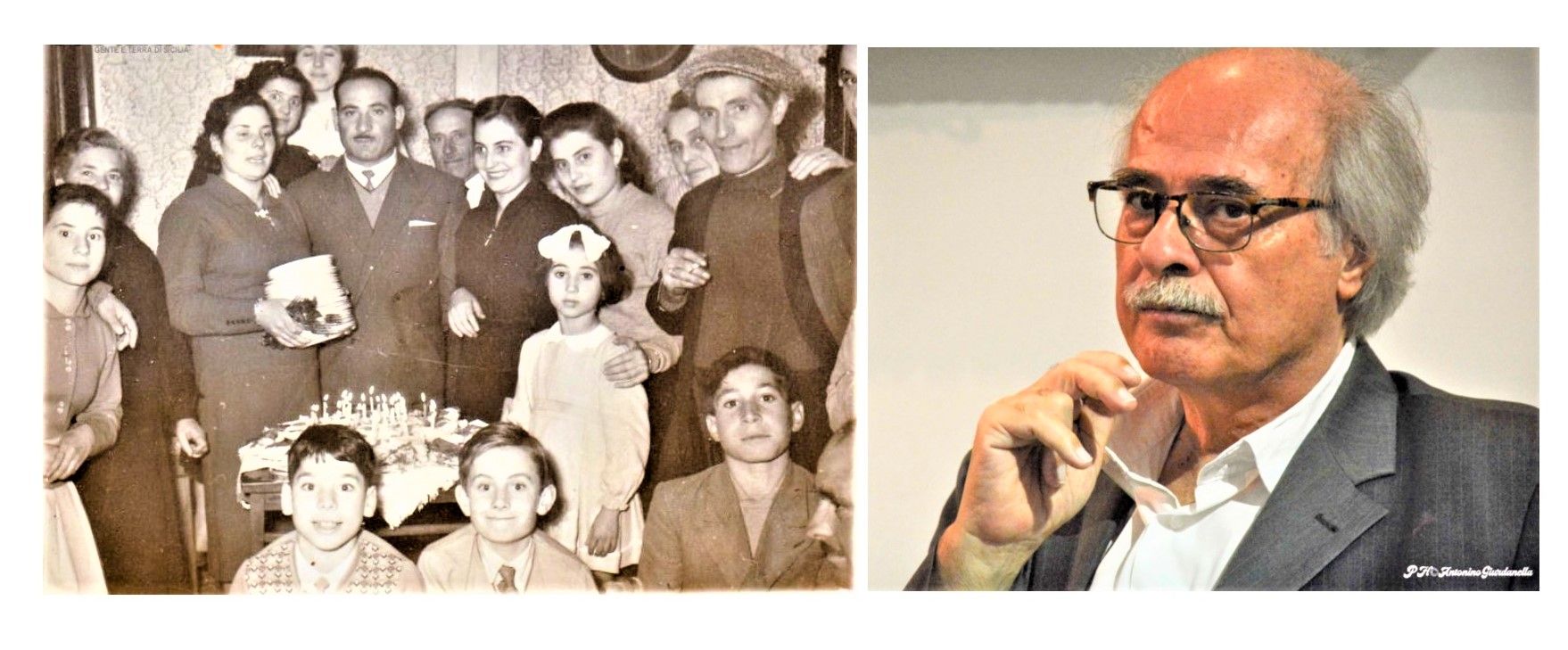

L’esito della visita era in ogni caso legato ad un particolare superstizioso: la presenza in casa di un pettine da dodici oppure da nove. La combinazione o il fallimento del futuro matrimonio dipendeva in sostanza dal fatto che alla richiesta del pettine da parte della missaggera ci fosse stata una risposta positiva o negativa. La presenza del pettine da dodici apriva le fasi per le successive tappe del cerimoniale pre-matrimoniale. Fra queste tappe vogliamo prendere in considerazione quella relativa alla “Minuta”, cioè il documento del contratto matrimoniale; riportiamo qui di seguito la Minuta di due coniugi burgisi: Scolastica Caruso e Benedetto Barretta, di Borgetto in provincia di Palermo. Il documento è tratto da un volume di Serafino Amabile Guastella. (13). La foto dell’articolo (fonte: assarca.com) riproduce il festeggiamento di un fidanzamento. La “Minuta” dei futuri coniugi Caruso-Barretta prevedeva da parte della fidanzata:

– tela dei materassi, chiumazzi( cuscini, piumacci);

– nfurri, (fodere), manni (pennecchi del limo i più fini), frinza (frangia), turniaturi o turnialettu, (tornaletto), faudali o Fadali ( grembiule), faudelli o fadeddi (gonnelle);

– gippuni o Jippuni, giubboncello, muccaturi, fazzoletto;

– spatuzza, specie di spadino d’argento a forma di mezzaluna, sul quale le contadine attorcigliano

e fermano le trecce;

– cinturetta, anello;

-un rosario di giavazzo con relativa medaglia e con i paternostri d’argento.,

– circeddi o Circuna, grandi orecchini a cerchio.

Da parte del fidanzato:

– la casa nova per abbitare, quattro sedie col piano di cerfuglione (giummara) e due sgabelli in legno (ciriuni);

– la scaffarrata , una specie di scarabattola con entro la figura in cera del Bambino Gesù;

– il capizzali con il Crocifisso e un quadretto di Maria Addolorata. E ancora spicchiali, specchio, buffetta, desco, gramola, stanga, e tavola da spianare;

– barduinu, asino, e sidduni, uno speciale basto; zappa, vanga, sarchio, falce, falcetto e forcone.

L’accertamento del contratto matrimoniale avveniva prima della celebrazione del matrimonio. Il cerimoniale prevedeva che il giorno prima si procedesse alla consegna della dote e che la madre della sposa si recasse, in compagnia dei parenti dello sposo, nella casa dei prossimi coniugi per preparare la camera da letto.

Quanto al matrimonio, si svolgeva in tre tempi:

a) la vestizione della fidanzata: questa indossava una veste di lana a forami rossi, mentre il capo le veniva coperto con un fazzoletto di seta, oppure con una corona di zagara;

b) il corteo nuziale per raggiungere la chiesa: era, questo, un momento carico di superstizioni tant’è che se la sposa o uno del corteo cadeva a terra si riteneva che ciò fosse segno di una disgrazia. Anche la celebrazione del matrimonio non era immune da credenze superstiziose; si credeva, infatti, che dei due sposi inginocchiati davanti all’altare sarebbe morto prima chi si fosse alzato per primo. Era pertanto auspicabile e necessario che il gesto di alzarsi venisse compiuto dagli sposi contemporaneamente;

c) il festino: dopo la celebrazione delle nozze gli sposi intrattenevano parenti e amici con “calia e tirallucci”, canti e balli nel luogo dove era stato allestito il ricevimento. A conclusione, gli intervenuti accompagnavano gli sposi nella loro casa con un corteo caratterizzato da grida e canti spesso licenziosi. Relativamente all’età del matrimonio diverse fonti ci dicono che avvenivano in età piuttosto giovane(14). / Continua

_________________________

(1) F.S. SILVERMAN, Organizzazione agricola, struttura sociale e valori in Italia, in E.C. BANFIELD, Le basi morali di una società arretrata, Il Mulino, Bologna, 1961, p. 267).

(2) P. MELOGRANI (a cura di), La famiglia italiana dall’Ottocento ad oggi, Editori Laterza, Bari, 1988, p.28.

(3) Ibid.

(4) Cfr. G. VECCHIO, La famiglia nell’Italia liberale, in G. CAMPANINI (a cura di), op. cit., pp. 66-67.

(5) V. PIETRELLI, Il contadino e la città, in P. CLEMENTE, Mezzadri, letterati e padroni, Sellerio, Palermo, 1980; pp. 127-137.

(6) I. J., vol. III, p. 521 in Atti della giunta per l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Forzani Roma, 1884.

(7) P. MELOGRANI (a cura di), op. cit., p. 33.

(8) R. FRATTALLONE, Proverbi siciliani. Una visione sapienziale della vita, Ed. Oftes, Messina, 1991, p.128.

(9) G. BUSCEMA, C’era una volta in Sicilia, Edi, Modica, 1985, p. 16).

(10) Cfr. R. FRATTALLONE, op. cit., p. 129. Cfr. pure E. SPADARO, Lu Zi Ciccu, Ragusa, 1893, p. 38.

(11) G. BUSCEMA, op. cit., p. 21 ; D. PISANA, L’etica della famiglia siciliana tra passato e presente, Libroialiano, 1985, p. 29. Un detto popolare dice: “la bedda ca si voli maritari/ Quantu la loda la so missaggera!/ Dici ca sapi cusiri e tagghiari,/ E nun sapi fari u meccu a la lumera” (La donna bella che si vuole sposare/ è molto lodata dalla sua messaggera! / afferma che sa cucire e tagliare,/ mentre non riesce neanche ad accendere il lume).

(12) G. BUSCEMA, op. cit., p. 17.

(13) S. AMABILE GUASTELLA, Costumi ed usanze dei contadini di Sicilia, Sandron, Palermo, 1879, pp. 254-257.

(14) Cfr. H. BRESC, Un monde mediterraneén. Economie et societé en Sicilie, 1300-1450, Ecole francaise, Roma 1986, p. 702; M. Brydone, Tour through Sicily and Malta, London, 1773-1776; trad. francese Voyage en Sicilie et a Malte, Paris ed Amsterdam, 1755; J. HAGER, Germalde von Palermo, Frolich, Berlin, 1779; trad. italiana di alcuni brani, Donne, passeggiate e società in Palermo, a cura di M. Pitre, Lo Casto, Palermo, 1901; H. TUZET, La Sicilie au XVILI siècle vue par le voyageurs éntragers, Heitz, Strasbourg, 1955, p. 451; G. PITRE, La vita in Palermo cento e più anni fa, Palermo, 1904; M. BARBAGLI, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo, il Mulino, Bologna, 1988, p. 558).